侨这三十年·华侨华人与日照|葛均波:扎根故里 造福桑梓

发布时间:2019/12/17 10:59:48 点击: 46033

口述人:葛均波 整 理:侯庆萍

【口述人物简介】

葛均波,博士生导师,中国科学院院士,德国归侨。1962年出生于山东省日照市五莲县。1984年获得青岛医学院医学学士学位,1987年获得山东医科大学硕士学位,1988年起在上海医科大学心内科攻读博士学位。1990年被派往德国美因兹大学医学院,获得该学院医学博士学位;1993年到埃森大学医学院从事博士后研究,并于1995年担任埃森大学医学院心内科血管内超声室主任。1999年4月回国。

曾先后获得国家科技进步二等奖1项、国家技术发明奖二等奖1项、上海市科技进步一等奖2项、教育部科学技术进步一等奖1项、中华医学科技二等奖2项,以及中国介入心脏病学杰出贡献奖等多项奖励。作为通讯作者发表SCI或SCI-E收录论文490余篇,主编英文专著1部、主译专著1部、中文专著21部。现任复旦大学附属中山医院心内科主任,心导管室主任,上海市心血管病研究所所长,复旦大学干细胞组织工程研究中心主任。教育部特聘教授。被授予“科技精英”“白求恩奖章”“全国五一劳动奖章”“最美医生”等荣誉称号。

儿时的一次意外,成就我做医生的梦想

1962年11月8日,我出生在山东省日照市五莲县中至镇葛家崖头村的一个普通农民家庭,父母都是本本分分的农民。

11岁那年,我在骑自行车时不小心摔断了左臂,父母第一时间就把我送到县医院进行救治。当时,为我接诊的是两位年轻医生,他们凭经验为我接上了断骨、绑上了石膏。一个月后,我取下了厚重的石膏,却发现自己的左臂一动也不能动了,为我看病的两位医生当即就傻了眼。直到后来我学了医之后才知道,当年自己是肱骨骨折加脱位,简单的夹板石膏是不行的。

看着我一动不能动的左臂,我的父母着急了,他们担心我的手会残废。于是,他们带着我四处求医,用尽了各种偏方,可都不管用。直到有一天,我父亲打听到莒县有位老中医治骨伤很有名。于是,父亲就带着一袋自家种的花生找到了老中医的家门,让我们没想到的是,当时老中医一把推开了父亲送的花生,说,“我什么也不要,如果把你治好了,你可以感谢我;如果治不好,你就另请高明吧。”接着,他就仔细地询问了我几句,抓着我的胳膊轻轻一推,左臂立即恢复了活络。我眼泪当时就出来了,不是因为疼,而是因为佩服。

当时我心想,如果我以后也学这么一招,不是也可以为天下人治病了嘛!而且还可以养家糊口呢。从此,做医生,治病救人,成了我的理想和一生的职业选择。

初心不改,放弃优越条件毅然回国

我6岁上小学,从小便是“别人家的孩子”——小学时就是班上成绩最好的学生,顺理成章考入当地一所好中学。1977年,我上高一的时候,中国宣布恢复高考。我16岁时,成为恢复高考后的第三届考生,我是整个五莲县仅有的三名“跃龙门”的大学生之一,顺利考入青岛医学院。之后,作为该校同届75名大学生中4名考上研究生的学生之一,我于1984年进入山东医科大学攻读临床医学硕士,并且是导师所录18名研究生中的第一名。硕士期间,我的研究方向为小儿科先天性心脏病。当时,很多病儿都来自农村,由于没有及时诊断和治疗,等送来就医的时候往往为时已晚,加之当时医疗水平还比较有限,这些小患者的死亡率比较高,看到这样的现状,我非常心痛,于是萌生了在学术上继续深造的想法。

学医之路漫漫,学有所获却是快乐的,十几年来我一直保持着凌晨4点起床读书的习惯。1990年,我被派往德国美因兹大学医学院深造,1993年,我又来到埃森大学医学院从事博士后研究。

我在德国的学习与工作都比较顺利,我的工作业绩也得到了导师艾倍尔教授的认可,他陪我去劳工局等部门申请了从医执照、工作许可证件等,1995年我被委任埃森大学医学院心内科血管内超声室主任。

德国的医学技术很发达,我特别珍惜在德国学习与工作的机会。在德国留学第一年,我在《德国心脏病杂志》上发表了《腔内超声准确性及可行性研究》一文。

1997年的一个普通的周末,我像平时一样来到所在的埃森大学医学院心内科实验室分析资料。忽然间,我“看见”了一名心肌桥患者血管内超声图像上的低回声或无回声的半月形暗区。我立即找出了实验室里所有心肌桥患者的超声图像,结果发现每一名心肌桥患者的图像都存在相似的“半月现象”。

这个发现,有效提高了心肌桥的诊断率,血管内超声图像上的“半月现象”,也成为了心肌桥诊断标准。而在此之前,心肌桥造成的冠状动脉缺血和冠心病造成的心肌缺血在表现上非常相似,但两者的治疗方法却截然不同,如何准确判别这两种疾病,一直是个难题,“半月现象”的发现,改变了对某些类型心绞痛的治疗措施。

我在德国的发展顺风顺水,可我为祖国的医学事业发展贡献力量的初心,从未改变。

1995年,江泽民主席访问德国,当时的德国总统赫尔佐克宴请江泽民主席,由6位华人作陪,我是其中之一。席间,江主席鼓励我用自己所学为国服务。

江泽民主席的鼓励让我更加坚定了回国的信心。当我向导师艾倍尔先生郑重提出想回国的愿望时,艾倍尔先生听了,先是一愣,随后,脸涨得通红。他有点恼怒了:“简直不可思议,我为你办妥了一切,你的主任职位甚至连德国专家都想竞争的,可是你现在却要放弃……你好好考虑一下,明天再找你。”

第二天,我又找到他。我对他说:“我十分感激您,艾倍尔先生,如果没有您为我创造的条件,我不可能有这么多的成就。但是,我打个比喻吧!如果您有一个漂亮的女儿,总不希望她一直陪伴着您,希望她嫁个好人家,女儿未来的荣耀也将是您的光荣。因此,您一定不会反对我回祖国去效力的。”

艾倍尔先生回答道:“我昨天回去与太太商量过了,你在我家住了一年多,我太太也实在舍不得你走。不过,我昨天终于想通了,我想自己想得太多了,我得为你想一想,我将保留你的办公室,如果你今后遇到不如意的事,仍然可以回这儿。”我前往辞行的那天,艾倍尔夫人在一旁不停地流泪,令人十分伤感。

1999年4月,我回国了!

回国后,我受命担任中山医院心内科副主任、心导管室主任、上海市心血管病研究所副所长等职务。回国后,我发现中山医院在心脏移植方面已经做了很多基础工作,但尚未开展心脏移植手术。于是,我把从德国带回来的所有有关心脏移植手术的资料都复印出来,向当时的杨秉辉院长递交,我还向上海医科大学的校长写了信,希望促成开展心脏移植手术。我建议由心内科选择病人,由心外科医生主刀,如果手术最终有什么后果的话,一切由我来承担。我的建议引起了各方面的重视。2000年5月,中山医院第一例心脏移植手术,在心外、心内等医院多科室协作下获得成功!

用心治“心”,打开生命“绿色通道”

1999年,刚回到上海中山医院不久,我硬着头皮向医院申请了3个BP机。很多人纳闷,一个医生为什么要这么多BP机?

因为我知道,对心梗患者来说,时间就是生命,早一秒钟开通血管,就多一份生的希望。于是,我把一个BP机交给放射科医生,另一个交给护士,剩下的那个留给自己。只要有急性心梗病人送到医院,3个BP机就会同时响起。无论什么时间,无论什么情况,我们三人都会在第一时间赶到医院抢救病人。

很快,华东地区第一个24小时抢救急性心梗病人的“绿色通道”在中山医院建立了起来。

和时间赛跑,为病人打开生命“通道”,我和我的团队一干就是十几年。如今,中山医院急性心梗患者的成功抢救率已经高达96%以上。

对于心脏病患者来说,介入治疗是有效的治疗手段。对一般性血管堵塞的冠心病患者,采用“球囊扩张+支架植入术”打通血管,病人可获健康,而有些冠心病患者的冠状动脉已完全堵塞,就只有采用高频旋磨术了。

与“球囊扩张+支架植入术”用的头发丝一般粗的导丝相比,高频旋磨术用的导丝更细、更长,直径仅0.1毫米,因此,更难控制。导丝上还有一个1.25毫米~2.5毫米的金刚石橄榄形微小钻头,得以每分钟15转~19转的高速度将血管堵塞处打通,然后再行球囊扩张及安装支架。

还记得有一年春节,一位76岁的老人因患冠心病陈旧性心肌梗死,步行2米,就会胸痛、胸闷,随时都会有生命危险。经冠状动脉造影提示:老人心肌最重要的血管——左前降支99%已堵塞,并伴有严重钙化。于是,我跟我的助手们运用高频旋磨术在其严重钙化的冠状动脉中硬是“钻”出一条1.25厘米的“隧道”,然后再扩张球囊,安置支架,并一次解决3支血管病变。1个小时后手术结束,患者症状立即得到改善,转危为安。

2005年10月20日,对我来说是一个有着特殊意义的日子。这一天,我在经导管心血管治疗(TCT)会议上,第一次通过卫星向远在美国华盛顿的主会场直播了中国上海中山医院心导管室的3个手术病例——室间隔缺损、冠脉支架内再狭窄和左主干“冠状动脉慢性完全闭塞”(CTO)手术,这也是首次中国的手术转播至美国TCT会议现场。

3个病例中以CTO病变最为引人注目。当我介绍该患者的冠脉造影结果时,主会场的所有观众都对此极具挑战性的手术表示出极大的兴趣,其中也不乏怀疑的目光,因为CTO病变是目前冠脉介入治疗中的难点。

手术中,我曾试图使用引导钢丝前向通过左主干闭塞段,但多次尝试均无法确定钢丝是否在血管真腔内,遂采用“对吻引导钢丝技术”:经右冠远端供应前降支的侧枝血管,把一根引导钢丝经侧枝血管置入间隔支,然后逆行操作引导钢丝通过左主干闭塞段,该引导钢丝遂作一定向标记,经左指引导管顺行放入另一引导钢丝通过左主干闭塞处至前降支远端。

这次向美国直播的成功,让我兴奋得一夜难以入眠。

治病救人,救死扶伤,在儿时选定的这条道路上,我从不轻言放弃,先后完成了国内首例冠状动脉“高频旋磨术”、国内首例“带膜支架植入术”治疗斑块破裂、国内首例经皮主动脉瓣置换术、上海市第一例切割球囊治疗冠心病、上海市第一例冠状动脉腔内照射治疗技术、上海地区首例颈动脉支架植入术治疗脑缺血等。

苦心钻研,让病人用上价廉质优的支架

目前,我国有数十万冠心病患者需要放置支架。几年前,一个进口药物涂层支架的费用要将近4万元,有些患者还需要同时放几个支架。令人忧虑的是,除了高昂的医药费,还有进口支架的“后遗症”,当支架上的药物全部释放后,金属支架有可能引发炎症,一旦引起支架血栓,患者的死亡率高达40%。

我参与过国外血管支架的研发,我就想,为何不研发一种国产支架呢?于是,我与学生们几乎放弃了所有的休息时间,全身心地扑在找材料、搞药物涂层技术上。最终研发成功了“可降解涂层冠脉药物支架”,它不仅大大减少了支架血栓率的发生率,还将价格“缩水”至1万多元,大大降低了病人的费用。

目前,我们研发的支架,在全国超过900家医疗机构获得临床应用,平均每年超过8万例冠心病患者获益,每年为患者和国家能省下数亿元医疗费用。此外,该支架已出口俄罗斯、印度、新加坡等多国。

可是,我始终认为,冠状动脉支架的最高境界应该是“没有支架”。现在涂层可以降解,但是支架仍然保留在血管里,支架毕竟是个异物,如何让支架能够完全“化”掉呢?于是,从2005年开始,我又开始探索聚乳酸完全可降解的支架,从动物实验开始,经过8年的时间,终于进入人体试验阶段。

在2013年开始做人体实验时,我就提出一个问题,动物实验都是在健康的猪身上做的,用在有病的人身上行不行?那时美国公司的可降解支架系统已经在欧洲通过认证,我们的支架与他们的相比并不差。2013年9月5日第一例人体试验,当时心里很忐忑,术后紧密随访,2014年3月病人复查良好,心里有底了。之后又做了30例病人,效果都不错。到2017年,全国做了1230例病人。

在我看来,聚乳酸可降解,但是支撑力没有金属好,支架在血管张力下会回缩10%,完全降解需要三年时间,这就意味着病人要吃药三年。最好能找到一种支撑力强的金属支架,半年内能降解,而且没有生物炎症反应的。目前除了聚乳酸支架研究之外,我的另外两个研究小组还在研发镁合金、钛合金的可降解支架。

魂牵梦萦,日照永远是我的家

尽管离乡多年,但是故乡永远是我魂牵梦绕的地方。

从上大学到读研究生、到出国再到回国,在外边待的时间比在老家还长,每次有人从老家带来煎饼、花生,都会觉得很亲切。而家乡父老看病难的问题,一直是压在我心里的一块大石头,无论走到哪里,我始终关注着家乡医疗事业的发展。

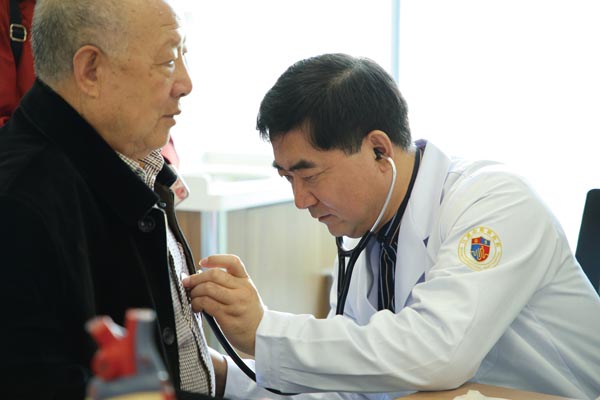

2018年10月7日,山东省首家按照国际标准建造设计的大型心脏病专科医院——日照心脏病医院启用,我担任院长。医院启用的第一天上午,我就接待门诊病人60余人,做了4台手术,其中一台手术复杂疑难程度比较罕见。

我把日照心脏病医院作为回报家乡的基地,复旦大学附属中山医院核心团队成员每周定期到医院开展诊疗活动,让日照乃至周边的心血管疾病患者在家门口就能看上海“一号难求”的专家号。

2019年3月25日,我带着医疗团队完成日照市首例经导管主动脉瓣置入术(TAVI),用90分钟,让年近七旬的患者重获“心”生。同时,我们的医疗团队还成功实施日照市首例、山东省第18例经皮导管主动脉弓缩窄球囊扩张支架植入术,日照首例主动脉全弓置换手术,等等。

不管是在日照本土,还是浦江东畔,我永远记得自己来自那个山明水秀的五莲乡村,我始终记得自己的根在哪里。

树高千丈,扎根故里。我永远记得自己是一名日照人,我始终心怀一个梦想——日照明天更美好!

Copyright (c) 日照市归国华侨联合会 All Rights Reserved

地址:山东省日照市北京路198号 邮编:276826

联系电话:0633-8781445 邮箱:rizhao_ql@tom.com 鲁ICP备14019708号-1